Les reformes du Franc CFA annoncées le 21 décembre en Côte d’Ivoire creusent jusqu’alors des débats en trombe déconcertants cristallisant les opinions publiques africaines. Nous publions ci-dessous la déclaration intégrale d’un collectif des figures d’intellectuels historiques .

« Le 21 décembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont annoncé trois réformes du franc CFA, la monnaie coloniale créée le 26 décembre 1945 et qui circule encore dans quatorze pays africains dont les huit de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Les réformes prévues sont les suivantes : le franc CFA de l’Afrique de l’ouest sera renommé ECO ; la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) ne sera plus dans l’obligation de déposer ses réserves de change auprès du Trésor français ; la France n’aura plus de représentants au sein des organes de la BCEAO.

Nous précisons que ces évolutions ne résultent pas de la bienveillance du gouvernement français et de son allié ivoirien, eux qui ont longtemps défendu le statu quo. Le déclencheur a plutôt été la mobilisation pour l’abolition du franc CFA, portée depuis quelques années par des mouvements sociaux panafricanistes, des intellectuels, des citoyens ordinaires, etc. dans le continent et dans la diaspora. C’est donc l’occasion de féliciter et d’encourager ceux et celles qui œuvrent sans relâche à l’émancipation collective de l’Afrique.

Il serait cependant prématuré de crier victoire. Si certains symboles gênants, associés au franc CFA, vont disparaître, les liens de subordination monétaire sur le plan légal et sur le plan de la conduite de la politique monétaire restent en place.

Tout d’abord, la France maintient toujours le rôle officiel de garant ; un rôle, il faut le souligner, qu’elle n’a jamais vraiment exercé pour la simple raison que ce sont les Africains eux-mêmes et les ressources à leur disposition qui ont toujours permis l’émission et la convertibilité du franc CFA.

Ensuite, la Banque de France abrite toujours l’essentiel du stock d’or monétaire des pays de l’UEMOA. Enfin, la parité du franc CFA vis-à-vis de l’euro est toujours maintenue. Ce qui est une façon non seulement d’accorder une préférence commerciale à la zone euro mais également de soumettre la politique monétaire des pays de l’UEMOA à celle de la Banque centrale européenne (BCE).

Par ailleurs, l’annonce que le franc CFA sera renommé « ECO » laisse perplexe. Rappelons que ECO est le nom retenu, en juin 2019, à Abuja, par les quinze pays de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest) pour désigner la monnaie unique régionale ouest-africaine en gestation. Ce projet a été initié au sein de la CEDEAO depuis 1983 et sa mise en œuvre a fait entretemps l’objet de plusieurs reports.

Pourquoi donc les pays de l’UEMOA devraient-ils s’arroger le droit de rebaptiser ECO le franc CFA alors qu’ils n’ont pas encore tous rempli les critères d’entrée dans la zone monétaire ECO définis au sein de la CEDEAO ? Comment comprendre cette déclaration hâtive de Macron et Ouattara qui maintient la France en tant que prétendu « garant » du franc CFA renommé ECO, ainsi que la parité fixe avec l’euro alors que la CEDEAO requiert pour le lancement de sa monnaie unique le retrait total de la France de la gestion monétaire des pays de l’UEMOA ?

Sans mentionner que la CEDEAO a fait le choix d’adosser sa monnaie à un panier de devises.nNe faudrait-il pas craindre une tentative de sabotage surtout au regard de la volonté maintes fois exprimée par le gouvernement français d’élargir l’usage du franc CFA aux pays anglophones ouest-africains et d’isoler le Nigeria ?

Devant la confusion actuelle, amplifiée plutôt que dissipée par les différents communiqués de la CEDEAO, de la BCEAO, de la République du Nigeria, de la République du Ghana, etc. nous invitons les citoyens des États membres de la CEDEAO à faire preuve de plus de vigilance concernant les récents développements liés au franc CFA et à l’ECO.

S’il faut saluer l’émergence d’un débat public, porté par des intellectuels et acteurs de la société civile en Afrique, sur la question du franc CFA, nous devons en même temps déplorer le mutisme inquiétant de nos chefs d’État et de gouvernement sur une question aussi importante sur le plan symbolique, politique, économique et psychosociologique.

Face au déficit de communication des gouvernements africains sur un sujet qui engage l’avenir de plus de 300 millions d’habitants en Afrique de l’ouest et celui de l’intégration régionale, nous demandons :

– Aux chefs d’État de l’UEMOA et de la CEDEAO de prendre leurs responsabilités auprès de leurs peuples respectifs en ouvrant un débat populaire et inclusif sur les réformes en cours. En effet, la souveraineté est d’abord l’affaire des peuples qui, il faut le rappeler à nouveau, ont de leur propre initiative posé le débat sur le franc CFA et sur la souveraineté monétaire de l’Afrique de l’ouest.

– Aux chefs d’État de l’UEMOA d’informer clairement leurs concitoyens sur les surprenantes déclarations d’Alassane Ouattara et d’Emmanuel Macron qui semblent les engager, sans qu’ils aient eu encore à en référer à leur parlement et aux autres institutions républicaines pertinentes.

– Aux spécialistes des questions économiques et monétaires au sein de la CEDEAO, de l’UEMOA et de la BCEAO de participer activement au débat public sur les reformes en question, en confrontant leurs propositions aux objections soulevées par des chercheurs et leaders indépendants de la société civile.

– Aux peuples des États membres de la CEDEAO de rester mobilisés dans le débat citoyen enclenché sur la sortie définitive de la France de la gestion monétaire de nos États et sur l’adoption de systèmes monétaires souverains au service des peuples et qui s’inscrivent dans la dynamique de mise en place d’une Fédération des États de l’Afrique de l’ouest.

Nous réaffirmons que la question de la monnaie est fondamentalement politique et que la réponse ne peut être principalement technique. Instrument et symbole de souveraineté, la monnaie doit être l’émanation des aspirations profondes des peuples d’Afrique qui doivent être en permanence associés aux processus en cours.

A cet égard, nous sommes d’avis que les critères de convergence ne constituent pas une approche appropriée. Ils doivent être revus et éventuellement remplacés par des indicateurs de nature plus politique prenant en compte les défis de l’heure : l’industrialisation, l’autonomisation des producteurs locaux, la compétitivité des entreprises nationales de la zone CEDEAO, le plein emploi et la transformation écologique.

Si nous aspirons à une souveraineté économique et monétaire de la CEDEAO, c’est parce qu’elle est la voie royale pour mettre fin à l’extraversion économique, à l’endettement en devises étrangères, aux flux financiers illicites et aux autres facteurs contribuant à des formes de croissance économique non inclusive.

Fait à Dakar, le 06 janvier 2020

Listes des noms de personnalités qui ont signé le texte :

Makhily Gassama, Essayiste, Ancien Ministre Ancien Ambassadeur (Sénégal)

Boubacar Boris Diop, Écrivain (Sénégal)

Aminata Dramane Traoré, Écrivaine, ancienne Ministre de la Culture et Présidente du Groupe « États généraux du franc CFA et des Alternatives » (Mali)

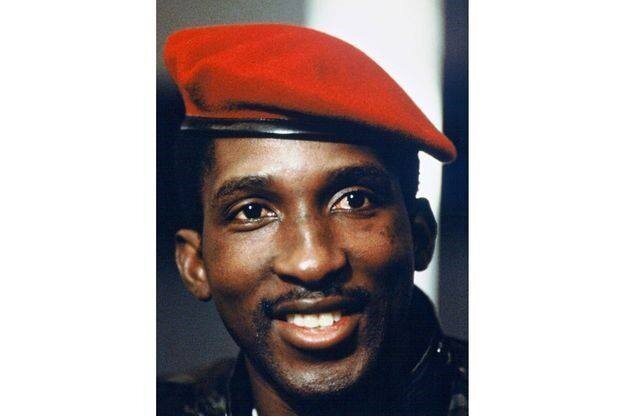

Mariam Sankara, Économiste (Burkina Faso)

Odile Sankara, Artiste, Comédienne (Burkina Faso)

Odile Tobner, Universitaire, Essayiste (Cameroun)

Koulsy Lamko, Universitaire, Ecrivain, (Tchad / Mexique)

Mamadou Koulibaly, Economiste et homme politique (Côte d’Ivoire)

Mamadou Diop Decroix, Ancien Ministre d’Etat, Secrétaire du Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (Sénégal)

Rosa AmeliaPlumelle-uribe, Essayiste, « militante pour la dignité humaine » (France)

Tony Obeng, Analyste des questions de développement, ancien Professeur à l’IDEP ? Diplomate à la retraite (Ghana)

Stanislas Spero Adotevi, Universitaire, Essayiste, Ancien Directeur régional de l’UNICEF (Bénin / Burkina Faso

Nathalie Yamb, femme politique et consultante (Côte d’Ivoire)

Bouchentouf-Siagh Zohra, Universitaire, Essayiste (Algérie / Autriche)

Véronique Tadjo, Écrivaine, Universitaire (Côte d’Ivoire / Afrique du Sud)

Ibrahim Abdullah, Professeur d’Histoire (Sierra Leone)

Cheick Oumar Sissoko, Cinéaste et ancien Ministre (Mali)

Antonin Zigoli, Universitaire, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)

Ndongo Samba Sylla, Économiste et écrivain (Sénégal)

Issa N’diaye, Philosophe et ancien Ministre (Mali)

Elimane Haby Kane, Sociologue (Sénégal)

Ngaba Ngadoy, Économiste et Financier (Tchad)

Rahmane Idrissa, Politiste (Pays Bas, Niger)

Amadou Tidiane Wone, Ancien Ministre, Ancien Ambassadeur (Sénégal)

Adama Samaké, Universitaire, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)

Mamadou Diop, Ancien Haut fonctionnaire, Essayiste (Sénégal)

Dialo Diop, Médecin biologiste et homme politique (Sénégal)

Cheikh Hamala Diop, Économiste et interprète de conférence (Sénégal)

Sandjiman Mamder, Économiste, Haut fonctionnaire à la retraite, BIT/ONU (Tchad / Genève)

Raphaël Eklunatey, Biologiste (Togo / Genève)

Martin Bire, Spécialiste en Education (Tchad / Prague)

Mouhamed Ly, Anthropologue (Sénégal)

Crystal Simeoni, Économiste féministe (Kenya)

Cheikh Oumar Diagne, Économiste (Sénégal)

Amadou Elimane Kane, Écrivain et Poète (Sénégal)

Coumba Touré, Coordinatrice Africans Rising (Sénégal)

Jibrin Ibrahim, Chercheur au Centre for Democracy and Development (Nigeria)

Elom 20ce, Artiste et Rappeur (Togo)

Redge Nkosi, Économiste (Afrique du Sud)

Ismail Rashid, Historien (Sierra Leone / USA)

Amy Niang, Universitaire (Afrique du Sud)

Mouhamadou Lamine Sagna, Anthropologue (Nigeria / Sénégal)

Many Camara, Sociologue (Mali)

Versa Mshana, Avocate (Tanzanie)

Mahmoud Ibrahime, Historien (Comores)

Carlos Vamain, Jurisconsulte, Ancien Ministre (Guinée-Bissau)

George Klay Kieh, Jr., Universitaire (Libéria)

Momar Sokhna Diop, Professeur d’Économie et de gestion, Écrivain (Sénégal / France)

Cheikh Gueye, Géographe et Secrétaire permanent du Rapport Alternatif sur l’Afrique (Sénégal)

Lionel Zevounou, Maître de conférences en droit public (France)

Mouhamadou Ngouda Mboup, Enseignant-Chercheur en droit public (Sénégal)

Luc Damida, Chercheur ( Burkina Faso)

Source: financialafrik

L’article Communiqué des intellectuels africains sur les réformes du Franc CFA est apparu en premier sur AfrikMag.

Le franc CFA, toute une histoire

Par: Par Sabine Cessou - RFI | 24 décembre, 2019